湘潭县融媒体中心12月6日讯(记者 罗建 综合湘潭在线) 听到“养猪”两个字,你的脑海中浮现的是什么画面?那么,“生态养殖”“低碳养猪”这样的词语又是什么样的概念?耳听为虚,眼见为实。跟随记者一同去湘潭县的云湖桥镇和石潭镇探访一下。

环境优雅

绿树成荫、水池相间、环境优雅,位于湘潭县云湖桥镇向红村的湖南科星生态农业有限公司,是一家集养殖、种植、资源循环利用、休闲观光于一体的生态循环农业示范园,现代化的设施设备、多功能的粪污治理效果让人耳目一新。公司总规划面积1082亩,包括生猪生态养殖区、花卉苗木种植区、废污集中处置区、绿色农产品生产区四个功能区,配备了治污、发电、产肥、供气与农田灌溉等生态循环利用系统完备,拥有1000立方米厌氧发酵池、200立方米沼气贮气柜,还有发电厂、有机肥车间及1100亩田间灌溉系统等;年产沼气15.33万立方米、有机肥450吨、沼液肥2.19万吨,年发电6.64万度,形成了“猪→沼→稻(蔬、果、林、鱼)”的生态循环种养及农牧循环模式,实现“低碳养猪”目标。

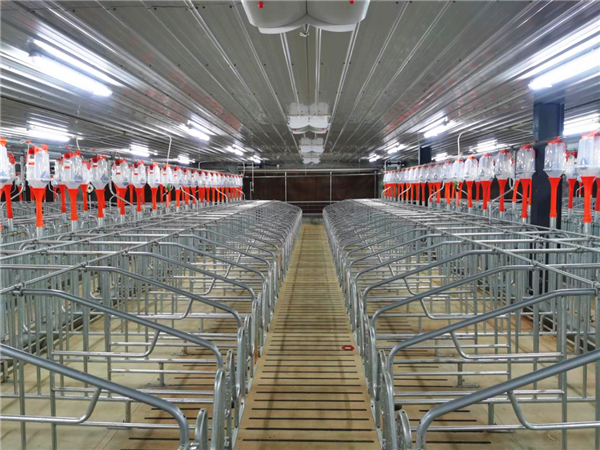

先进智能化的栏位系统

高标准的风控防疫系统

全自动化的进料塔

公司坚持走高效、生态的发展之路,2018年公司投资4000万元新扩建一个3600头母猪全封闭式自动化生产料线猪场,建筑面积约17000平方米,于2020年9月正式投入使用。全场采用养猪行业先进的高标准栏位系统、自动化的生产料线系统、室内防疫系统、环境控制系统、风控系统、中央清洗系统、智能报警系统等设施设备。这些设备和系统的运用可减少用工三分之二,提高生产效率70%;投产后可达到存栏3600头母猪规模,预计可实现年出栏良种仔猪8万头,可实现利税800万元。

近年来,湘潭县整合生猪调出大县奖励等项目资金,支持“科星公司”等100余家规模养殖场建设粪污处理设施,整县推进规模养殖粪污综合治理,走出了传统生猪养殖大县的粪污治理新路子。

据悉,湘潭县坚持从粪污治理的基础工作、源头工作抓起,突出生猪养殖区域规划和生猪粪污基础设施的建设与改造。根据《畜牧法》《湘江保护条例》等法律法规,划分禁养区、限养区和适养区。禁养区内严禁从事畜禽规模养殖,已有规模场限期退出或搬迁;限养区内严禁新建、改建和扩建规模养殖场,已有规模场必须建设污染防治设施,实现达标排放。适养区新建、改建、扩建规模养猪场,生产设施与治污设施必须同时设计、同时施工、同时使用。凡是年存栏300头以上的规模养猪场,应做到“四有两分离一封闭”(有干粪池、沼气池、三至五级化粪池、病死猪无害化处理池,固液分离、雨污分流,猪场所有排污管道全封闭)。

对于不同养殖规模、不同养殖区域的养猪企业,湘潭县坚持因地制宜、 因场施策,推广应用最佳技术方案与设施,陆续开创了6种生猪粪污治理模式:种养一体化模式、污水深度处理模式、粪污集中处理模式、生物发酵床治污模式、有机肥加工处理模式、工业化治污模式,可以单独运用,也可以多种模式综合运用。

生猪养殖场

石潭镇是湘潭县的生猪养殖场密集区,年出栏生猪13万头以上,该镇拥有国内领先的自动化有机肥加工生产线,年消纳猪粪超过6万吨,是实施“粪污集中处理模式”的主阵地之一。县内新五丰、伟鸿公司等10余家大型规模养殖场,采用沼气工程和污水工业化处理相结合工艺,让粪污经沼气池厌氧发酵后再曝气,并结合生物膜技术,经多级氧化塘、人工湿地等吸纳降解,实现达标排放,用于农田灌溉。

截至目前,湘潭县已在80多个规模养猪场推广生物发酵床治污模式,养殖面积20万平方米,年处理猪粪尿30多万吨。其主要原理是,在特殊设计的猪舍里铺上含微生物菌种的有机垫料,生猪从小到大都生活在垫料上,产生的粪尿被微生物及时降解、消化,从而达到零污染排放。

记者从县农业农村局了解到,中等规模养殖场是生猪粪污治理的重点和难点。因为这部分养殖场多由小规模养殖场发展而来,数量较多、投入不足、周边农地和粪污治理设施不配套,仅靠自身条件难以解决资金、技术以及对接相关企业的难题。针对这种情况,湘潭县坚持采取“以奖代投、政府招标、集中整治、整体推进”的方式,将全县生猪调出大县奖励资金的绝大部分用于粪污治理,并整合相关项目资金重点向中等以上规模养殖场投放。目前,全县所有规模养猪场已配套建成粪污处理与利用设施,基本实现生猪粪污达标排放和资源化利用。

来源:湘潭在线

编辑:罗建

本文链接:https://wap.xtxnews.cn/content/2021/12/06/10491913.html